【 2024年度糖尿病予防に向けた無線式糖度計測レンズの実用化検証】

コンタクトレンズ搭載を見据えた新原理の無線計測回路を開発

コンタクトレンズは、屈折異常を矯正し視力を補うウェアラブルな高度医療機器として広く利用されています。近年では、コンタクトレンズに電子デバイスを融合させた次世代医療機器の開発が進んでおり、なかでも世界の失明原因第1位である糖尿病網膜症の早期検出手段として、涙液中のグルコース濃度を測定可能なスマートコンタクトレンズに大きな期待が寄せられています。しかしながら、実用化に向けては、依然としていくつかの技術的課題(主に以下)が残されていました。

①涙に含まれる生化学物質は超微量かつ低濃度なため高感度な糖度センサを必要とする

②「安全性」と「装用感」を考慮しコンタクトレンズに搭載するセンサ回路を設計する必要がある

③「生体センサ」と「リーダー(検出器)」が実用的な距離で、かつ正確に検出整体情報を伝達できる無線通信システムが必要

こうした課題を踏まえ、本研究では、涙液中のグルコース濃度を無線で測定可能な医療用眼レンズおよび計測システムの実用化に向けた研究開発に取り組み、微小な生体信号を高感度かつ無線で計測可能な「新しい原理に基づく無線共振回路」の開発に成功しました。本回路は、コンタクトレンズのような小型・ウェアラブルデバイスへの搭載が可能であり、糖尿病網膜症の早期発見に資する涙液中グルコース濃度の非侵襲な連続測定を実現する基盤技術として期待されています。

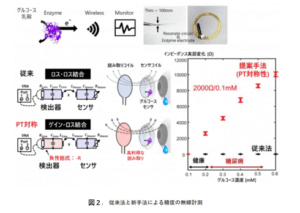

具体的には、三宅研究グループは、量子効果を取り入れたパリティ・時間(PT)対称性に基づく新しい共振結合回路(Gain–Loss 結合回路、並列接続)を開発しました。これにより、従来は計測が困難だった共振回路型バイオセンサ(化学抵抗器:数百Ω)における微小な抵抗変化(数Ω)を、信号として増幅しながら無線で測定できる新たなシステムを構築しました。たとえば、涙液中のグルコース濃度を計測する場合、その変化は非常に小さく(0.1〜0.6 mM)、従来のLoss–Loss結合回路では共振特性の変化率(感度)が低く正確な読み取りは困難でした。一方、Gain–Loss結合回路を用いることで、高感度な無線計測が可能となります。

ただし、従来の回路系(センサと回路を直接接続する構造)では、溶液抵抗を含む高抵抗な糖度センサ(化学抵抗器 R1:数百Ω)をそのまま組み込むことができず、その結果、微小な抵抗変化(r:数Ω)を共振特性に反映させることが困難でしたが、今回、三宅研究グループでは、Gain-Loss結合のセンサ側に2極式バイオセンサ(化学抵抗器)を並列に接続することで、共振回路の振幅変調(AM)を成し遂げました。また、並列接続共振回路におけるパリティ・時間(PT)対称性について理論的な成立を証明し、微弱な生体信号を無線で計測することに成功しました。

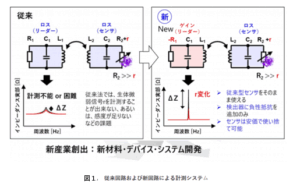

涙に含まれる生化学成分は、夾雑物を多く含むため、一般的に、反応選択性を有する酵素電極が用いられます。しかし、涙中糖度は、濃度が極端に低いため(0~0.5 mM)、得られる信号が微弱です(抵抗値変化が小さい)。既存技術(古典的なLoss-Loss共振結合回路)では、これを無線で測ることは非常に困難であるため、センサの特性を示すのみに留まり、無線で測るまでには至っていないのが現状でした。(図1左図:従来法)。そこで、三宅研究グループで開発した酵素センサを新回路に組み込むことで、無線で高感度に計測することに成功しました(感度:2000 Ω/ 0.1mM、図1右図、図2:提案手法)。その結果、0.05 mM単位の糖度を見分けることが可能となるため(健常者の糖度: 0.05-0.2 mM、糖尿病患者の糖度: 0.15-0.5 mM)、糖尿病患者の健康管理に利用できることに加え、国内では失明原因第2位、グローバルでは失明原因第1位の糖尿病網膜症の無線計測が実現できることを実証しました。本システムは、センサ側の抵抗値(R1)と極性の異なる負性抵抗(-R2、ただし|R1 |=|R2 |)を検出器に設置するのみで良いため、既存のセンサをそのまま利用できことが特徴です。また、センサ側に電源を設置することが不要となるため、使い捨てレンズなどの消耗品センサの単価を抑えることが可能となります。

本研究が実社会にどう活かされるか

涙中の糖度を無線で測ることができるスマートコンタクトレンズが開発されれば、疾患予防や遠隔在宅診療の実現により「健康寿命の延伸」や「医療費削減」につながることが期待されます。さらに、これまでの視力補強としての利用にとどまらず、電子デバイスを組み合わせることで、「視る」から「診る」へと機能を拡張したスマートコンタクトレンズへの発展も期待されます。

※この事業は、競輪の補助を受けて実施した事業です。